アルカリ性食品で「バランス食」?知っておきたい基礎と効果

私たちの体には 酸とアルカリのバランス(=酸塩基平衡) を保つ仕組みがあります。

「アルカリ性食品」や「酸性食品」という言葉を聞いたことがあっても、実際にどう影響するのかよく分からない…という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、アルカリ性食品の基礎知識から、体への影響、具体的な食品リストまで分かりやすく解説します。

アルカリ性とは?仕組みを解説

私たちの血液は、常に pH7.35〜7.45 の範囲に保たれています。これはややアルカリ寄りの状態。

このバランスが崩れて pH が 7.35 を下回ると「酸性に傾いた状態(アシドーシス)」、逆に 7.45 を超えると「アルカローシス」と呼ばれます。

食事はこのバランスに影響を与えるとされており、「アルカリ性食品を多めにとることで体をサポートできる」という考え方が生まれました。

アルカリ性食品をとるメリット

アルカリ性食品を意識することは、結果的に 野菜や果物の摂取を増やすこと につながります。これらはビタミン、ミネラル、抗酸化物質を多く含み、体にさまざまなプラス作用をもたらします。

🍎 期待できるメリットの例

-

消化がスムーズになり、疲れにくくなる

-

骨や関節の健康をサポート

-

炎症を抑えるはたらき

-

肌の調子が整う可能性

もちろん効果の出方は人によって異なりますが、「酸性に偏りすぎない食生活」を意識すること自体が健康的だと言えます。

体への影響は?

アルカリ性食品を取り入れると、次のようなサポート効果が期待されます。

🌿 腎臓の働きを助けて老廃物の排出を促す

🌿 代謝の負担を軽くする

🌿 骨や軟骨への負担を減らす

こうした理由から、定期的に食事のバランスを見直し「アルカリ寄りの食品」を増やすのはおすすめです。

アルカリ性食品の例

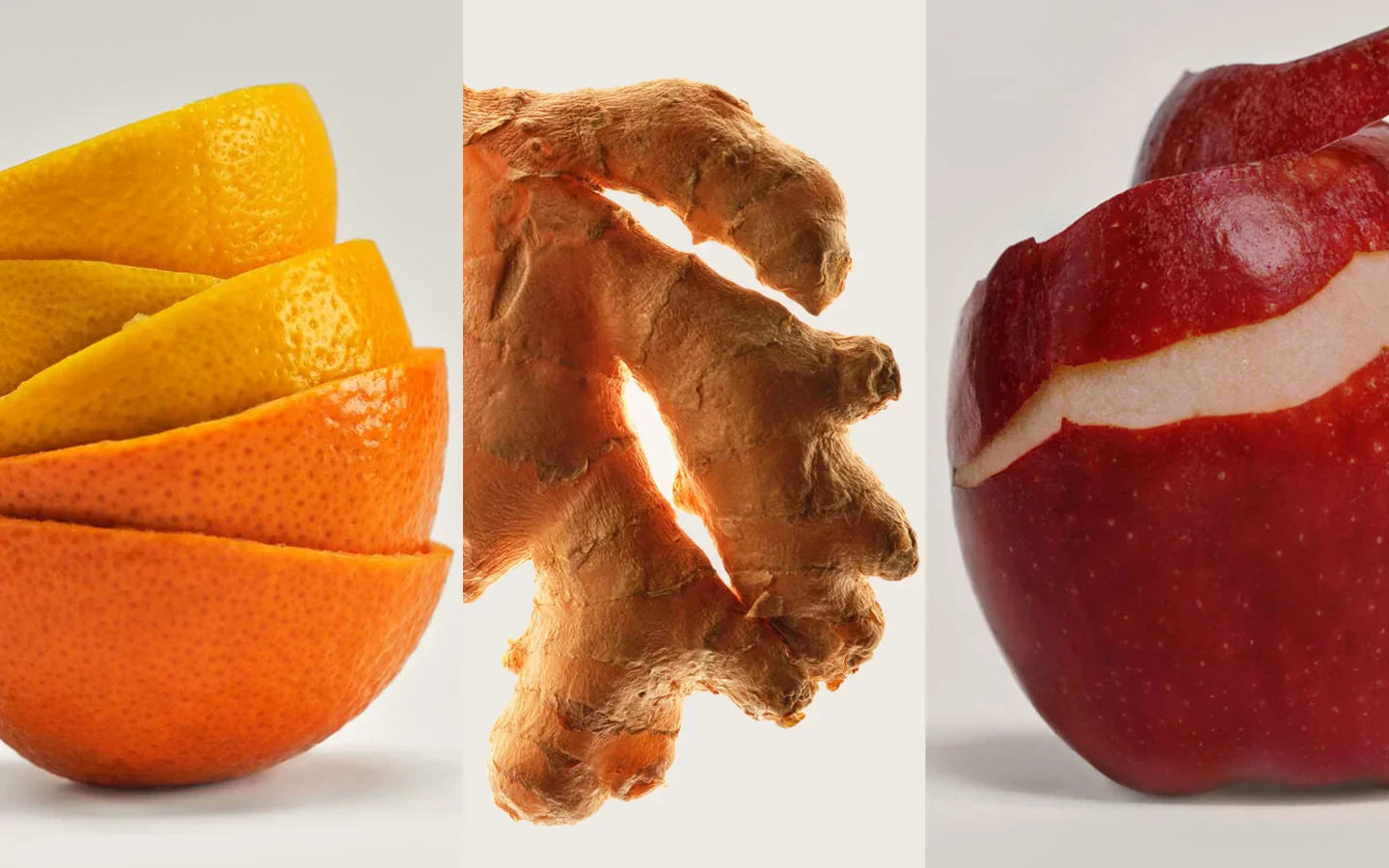

「酸っぱい=酸性」というわけではありません。たとえばレモンやライムは酸っぱいけれど、体内ではアルカリ性に働きます。

🍴 主なアルカリ性食品

-

🥬 野菜:じゃがいも、ナス、ケール、サラダ類

-

🍊 果物:バナナ、オレンジ、ぶどう

-

🫐 ドライフルーツ:レーズン、いちじく、デーツ

-

🌿 ハーブ:パセリ、チャイブなど

-

🍵 飲み物:ハーブティー、ミネラルウォーター、コーヒー(適量)

手軽に取り入れられる食品が多く、無理なく続けられるのもポイントです。

酸性食品との違いを見極めるには

食品が体内で酸性かアルカリ性に働くかは「消化後の代謝」によって決まります。

⚖️ 主な分類

-

アルカリ性に働く:野菜、果物、ハーブ、芋類

-

中性に近い:玄米、油(オリーブ油・ひまわり油など)、アスパラガス

-

酸性に傾く:肉類、魚、チーズ、ソフトドリンク、アルコール、甘いお菓子

ひと目でわかるポイント

- ✅アルカリ性食品は、血液のpHバランスをサポートし、健康維持に役立つとされる。

- ✅野菜や果物を中心とした食事は、消化・骨・肌など幅広い健康効果が期待できる。

- ✅酸性食品とのバランスを意識しながら、アルカリ性食品を日常に取り入れるのがポイント。

アルカリ性食品で「バランス食」?知っておきたい基礎と効果

私たちの体には 酸とアルカリのバランス(=酸塩基平衡) を保つ仕組みがあります。

「アルカリ性食品」や「酸性食品」という言葉を聞いたことがあっても、実際にどう影響するのかよく分からない…という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、アルカリ性食品の基礎知識から、体への影響、具体的な食品リストまで分かりやすく解説します。

アルカリ性とは?仕組みを解説

私たちの血液は、常に pH7.35〜7.45 の範囲に保たれています。これはややアルカリ寄りの状態。

このバランスが崩れて pH が 7.35 を下回ると「酸性に傾いた状態(アシドーシス)」、逆に 7.45 を超えると「アルカローシス」と呼ばれます。

食事はこのバランスに影響を与えるとされており、「アルカリ性食品を多めにとることで体をサポートできる」という考え方が生まれました。

アルカリ性食品をとるメリット

アルカリ性食品を意識することは、結果的に 野菜や果物の摂取を増やすこと につながります。これらはビタミン、ミネラル、抗酸化物質を多く含み、体にさまざまなプラス作用をもたらします。

🍎 期待できるメリットの例

-

消化がスムーズになり、疲れにくくなる

-

骨や関節の健康をサポート

-

炎症を抑えるはたらき

-

肌の調子が整う可能性

もちろん効果の出方は人によって異なりますが、「酸性に偏りすぎない食生活」を意識すること自体が健康的だと言えます。

体への影響は?

アルカリ性食品を取り入れると、次のようなサポート効果が期待されます。

🌿 腎臓の働きを助けて老廃物の排出を促す

🌿 代謝の負担を軽くする

🌿 骨や軟骨への負担を減らす

こうした理由から、定期的に食事のバランスを見直し「アルカリ寄りの食品」を増やすのはおすすめです。

アルカリ性食品の例

「酸っぱい=酸性」というわけではありません。たとえばレモンやライムは酸っぱいけれど、体内ではアルカリ性に働きます。

🍴 主なアルカリ性食品

-

🥬 野菜:じゃがいも、ナス、ケール、サラダ類

-

🍊 果物:バナナ、オレンジ、ぶどう

-

🫐 ドライフルーツ:レーズン、いちじく、デーツ

-

🌿 ハーブ:パセリ、チャイブなど

-

🍵 飲み物:ハーブティー、ミネラルウォーター、コーヒー(適量)

手軽に取り入れられる食品が多く、無理なく続けられるのもポイントです。

酸性食品との違いを見極めるには

食品が体内で酸性かアルカリ性に働くかは「消化後の代謝」によって決まります。

⚖️ 主な分類

-

アルカリ性に働く:野菜、果物、ハーブ、芋類

-

中性に近い:玄米、油(オリーブ油・ひまわり油など)、アスパラガス

-

酸性に傾く:肉類、魚、チーズ、ソフトドリンク、アルコール、甘いお菓子

ひと目でわかるポイント

- ✅アルカリ性食品は、血液のpHバランスをサポートし、健康維持に役立つとされる。

- ✅野菜や果物を中心とした食事は、消化・骨・肌など幅広い健康効果が期待できる。

- ✅酸性食品とのバランスを意識しながら、アルカリ性食品を日常に取り入れるのがポイント。

アルカリ性食品で「バランス食」?知っておきたい基礎と効果

私たちの体には 酸とアルカリのバランス(=酸塩基平衡) を保つ仕組みがあります。

「アルカリ性食品」や「酸性食品」という言葉を聞いたことがあっても、実際にどう影響するのかよく分からない…という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、アルカリ性食品の基礎知識から、体への影響、具体的な食品リストまで分かりやすく解説します。

アルカリ性とは?仕組みを解説

私たちの血液は、常に pH7.35〜7.45 の範囲に保たれています。これはややアルカリ寄りの状態。

このバランスが崩れて pH が 7.35 を下回ると「酸性に傾いた状態(アシドーシス)」、逆に 7.45 を超えると「アルカローシス」と呼ばれます。

食事はこのバランスに影響を与えるとされており、「アルカリ性食品を多めにとることで体をサポートできる」という考え方が生まれました。

アルカリ性食品をとるメリット

アルカリ性食品を意識することは、結果的に 野菜や果物の摂取を増やすこと につながります。これらはビタミン、ミネラル、抗酸化物質を多く含み、体にさまざまなプラス作用をもたらします。

🍎 期待できるメリットの例

-

消化がスムーズになり、疲れにくくなる

-

骨や関節の健康をサポート

-

炎症を抑えるはたらき

-

肌の調子が整う可能性

もちろん効果の出方は人によって異なりますが、「酸性に偏りすぎない食生活」を意識すること自体が健康的だと言えます。

体への影響は?

アルカリ性食品を取り入れると、次のようなサポート効果が期待されます。

🌿 腎臓の働きを助けて老廃物の排出を促す

🌿 代謝の負担を軽くする

🌿 骨や軟骨への負担を減らす

こうした理由から、定期的に食事のバランスを見直し「アルカリ寄りの食品」を増やすのはおすすめです。

アルカリ性食品の例

「酸っぱい=酸性」というわけではありません。たとえばレモンやライムは酸っぱいけれど、体内ではアルカリ性に働きます。

🍴 主なアルカリ性食品

-

🥬 野菜:じゃがいも、ナス、ケール、サラダ類

-

🍊 果物:バナナ、オレンジ、ぶどう

-

🫐 ドライフルーツ:レーズン、いちじく、デーツ

-

🌿 ハーブ:パセリ、チャイブなど

-

🍵 飲み物:ハーブティー、ミネラルウォーター、コーヒー(適量)

手軽に取り入れられる食品が多く、無理なく続けられるのもポイントです。

酸性食品との違いを見極めるには

食品が体内で酸性かアルカリ性に働くかは「消化後の代謝」によって決まります。

⚖️ 主な分類

-

アルカリ性に働く:野菜、果物、ハーブ、芋類

-

中性に近い:玄米、油(オリーブ油・ひまわり油など)、アスパラガス

-

酸性に傾く:肉類、魚、チーズ、ソフトドリンク、アルコール、甘いお菓子

ひと目でわかるポイント

- ✅アルカリ性食品は、血液のpHバランスをサポートし、健康維持に役立つとされる。

- ✅野菜や果物を中心とした食事は、消化・骨・肌など幅広い健康効果が期待できる。

- ✅酸性食品とのバランスを意識しながら、アルカリ性食品を日常に取り入れるのがポイント。